恒星的故事

星际空间普遍存在极稀薄的物质,由于分布不均匀而往往分裂成团块,受引力作用,向中心凝聚,成为弥漫星云。

弥漫星云在逐步凝聚收缩过程中进一步分裂,变成体积和质量更小而密度却更高

的小球状星云。小球状星云很庞大,半径起码有好几光年。它的外原物质自由地向中心坠落,收缩进行得相当快,但也需几百万年的时间才能落到中心区。这一阶段称为快收缩阶段。

星云物质在演化过程中,由于自身的引力而开始收缩,密度也逐渐提高。在收缩过程中引力能使内部温度升高,气压也相应增强,当云团中心温度达到2000K时,中心形成内核,此时恒星处在原恒星阶段。这时外原物质下落的速度和小球状

星云的收缩速度减缓,即进入慢收缩阶段。由于被厚厚的星际云遮盖,所以不能够直接观测到。随着收缩的进一步进行,原始恒星内部的温度向上攀升,当中心温度达到700万度以上时,为氢原子核聚变为氦原子核的热核反应提供了条件,开始核聚变反应,恒星停止收缩。来自恒星内部的辐射压将周围物质驱散,恒星逐渐显露,一颗恒星就正式诞生了。此时进入了主序星阶段

。

一颗恒星一旦开始利用核能,它的光度和温度就不再有太大的变化。主序星阶段占恒星一生寿命的90%,是恒星最稳定的阶段,类似于人类的中年时期。我们的太阳就处在这一阶段。

随着核聚变的进行,恒星中心的氦核越来越大,氦核周围的氢越来越少,当氦核质量达到恒星质量的12%时,恒星结构出现重大变化,氦核收缩,而恒星外层膨胀,体积急剧增大,表面温度降低。恒星进入了老年期,成为红巨星。

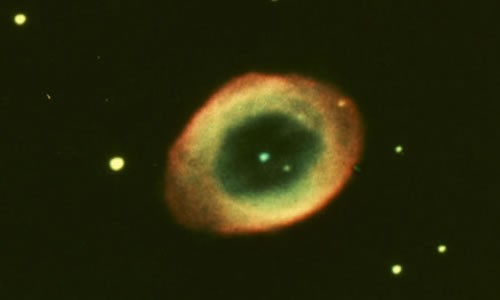

恒星演化到后期,星体的变化越来越剧烈、越来越复杂,最后产生大爆发,抛出大量物质。外部形成行星状星云,内部塌缩成一颗致密的天体——白矮星,或中子星,或黑洞,最后形成什么天体,决定于恒星本身的质量。

行星状星云

质量小的云团形成单个恒星,质量大的云团形成恒星集团。

恒星实在遥远,最先进的天文望远镜也不能分辨出恒星的视面。达到地球的恒星的光实在太微弱,即使看起来全天最亮的天狼星的光,也仅仅只有太阳光的100万万分之一,因此对恒星的研究非常困难。现在的研究方法

是将恒星光通过天文望远镜和分光镜,分解成连续光谱,对这光谱进行分析研究,可获得恒星的相关知识。

对不同的恒星研究发现,其光谱的谱线数目、分布和强度等情况均不一样。这些特征包含着恒星的许多化学信息。到20世纪初,美国哈佛大学天文台就已经对50万颗恒星进行了光谱研究,现在被研究过的恒星更多。

人们很早就发现恒星有成群的分布特征,恒星数在10个以上,并且有物理性质联系的星群,叫星团。同一星团的恒星往往具有相同或相似的年龄和物理特征。

金牛座昴星团

|