|

|

|

|

|

|

|

|

|

首 页>>世界文化遗产:《高句丽王城、王陵及贵族墓葬》 |

|

|

今天是: |

|

|

|

|

|

高句丽(“句”读作“勾”),史书中记作“高句骊”,简称“句丽”或“句骊”,是公元前1世纪至公元7世纪时期生活在中国东北地区的一个古代民族。汉元帝建昭二年(公元前37年)夫余人朱蒙在西汉玄菟郡高句丽县(今辽宁省新宾县境内)建国,

故称高句丽。后建都于纥升骨城,西汉元始三年(公元3年),迁都国内城,同时筑尉那岩城(均在今吉林省集安市境内);尉那岩城又称丸都山城,至北魏始光四年(公元427年)迁都平壤。高句丽强盛时期,其势力范围包括了中国吉林省的东部、辽宁省东北部和朝鲜半岛的北部。公元668年,高句丽被唐与朝鲜半岛的新罗联军所灭,在历史上持续了705年之久。高句丽主要活动在中国历史上的中原王朝管辖范围内,并与历代王朝保持着隶属关系,是受中原王朝制约和管辖的地方政权。不论在政治、文化等方面都受到中原王朝的强烈影响。

中国《高句丽王城、王陵及贵族墓葬》世界文化遗产项目包括五女山城、国内城、丸都山城、12座王陵、26座贵族墓葬、好太王碑和将军坟1号陪冢。

高句丽开国王城——五女山山城

史料记载,公元前37年,中国东北的夫余国王子朱蒙为避免兄弟迫害,逃离夫余国南下,以“纥升骨城”为中心建立了高句丽王国。据专家考证,“纥升骨城”应为今辽宁省桓仁县城附近的下古城遗址,而五女山山城则为其山城。从这里开始,高句丽政权逐步扩大了活动领域,创造了高句丽文化,为华夏文化史增添了光辉的一笔。

‘

“十八盘”是高句丽时期进出山城的主要道路,沿山谷曲折盘旋。路宽1-1.5米,全长938米,土质路面,外缘砌筑石护坡。来这里的游客多愿意走走“十八盘”古道。

五女山山城共设三座门,分别在东墙、南墙和山顶西部。“十八盘”直通的西门宽约3米,两侧砌筑石墙,门略内凹,呈瓮门之势。现存门阶、门枢础石、门卫室等遗迹。

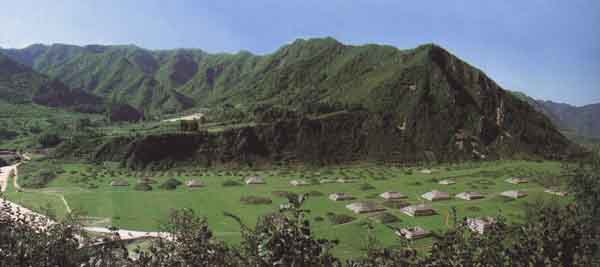

通过西门登上山城,只见山城利用险峻的山势,形成了较为完备的防御体系,充分显示了王城霸气。山城平面略呈靴形,南北长约1500米,东西宽约300-500米,规模宏大,体系完备,可分山上、山下两部分,现存城墙、城门、马道、大型建筑基址、居住建筑群址、蓄水池、瞭望台、哨所等。在高句丽时期,这座山城从未被敌人攻占。 |

|

|

高句丽五女山山城西门 |

|

“附和式都城”——国内城与丸都山城

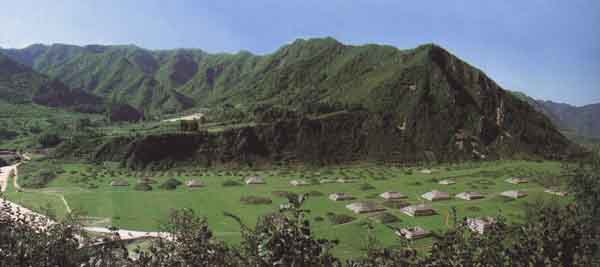

位于吉林省集安市的“国内城”与“丸都山城”分别坐落在平原与附近山上,形成了高句丽的一对“附和式都城”。2000年前的高句丽国王平时居住在平原城中,危险时则退守到深山中的卫城。这对“附和式王城”真实与完整地体现了高句丽王城的平原城和山城形式。

“国内城”位于集安市内,公元3年高句丽第二代王“琉璃明王”把王城从“纥升骨城”(今辽宁桓仁县境内)迁至“国内城”。“国内城”略呈方形,东、西、南、北各城墙分别长554.7米、702米、751.5米、730米。总周长2738.2米。

“丸都山城”的城垣建在山脊上,周长6947米,目前共发现城门7处,除1号门址属平地起筑外,其余6个门址均分布于山坡或山顶的战略防守要点。 |

|

|

高句丽丸都山城及山城下贵族墓地 |

|

|

高句丽王陵--将军坟 |

|

东北亚的艺术宝库——高句丽壁画墓

被誉为“东北亚艺术宝库”的高句丽壁画墓,记载了中国古代东北少数民族的特殊文化,是5000年华夏文明的一朵奇葩。

尽管高句丽政权于公元前37年就已建立,壁画墓的出现却是在此之后300多年。考古学家证实,20世纪中、后期,中国和朝鲜境内先后清理和发掘出一批高句丽壁画墓。根据目前已披露的资料,中国境内有33座,朝鲜境内68座。高句丽壁画墓主要集中分布在吉林省集安市和朝鲜境内。这些壁画墓中封土石室墓居多,占90%以上。

据目前的发现,早期高句丽壁画墓大约出现在公元4世纪上半叶。壁画的内容再现高句丽王公贵族家居、宴饮、歌舞、百戏、出行等社会生活。绘画方式一般是在石壁上抹白灰,然后在白灰上作画。壁画作品比较好地反映出该民族的独特传统,比如酷似今天日本相扑的角抵运动,骑马狩猎的场景等,还有长白山森林中常见的虎、鹿、野猪、熊、狍子、白兔、雉鸡等动物。据史书记载,高句丽民族骁勇善战,在早期壁画中有不少表现军队与战争的场面。 |

|

|

|

|

亚广设计与制作

编写日期:2004年7月12日;修改日期:2022年7月17日 |